Os povos indígenas no Brasil

Produzir um texto sobre os povos indígenas no Brasil, na atualidade, não é tarefa fácil em vários aspectos. Uma razão, no âmbito das perspectivas mais positivas, está no fato de que há muita produção – textual, audiovisual, artística – dos indígenas falando sobre si mesmos, a partir das intenções e recortes que melhor lhes convém.

Essa contribuição mantém-se no conjunto de produção acadêmica e, principalmente de divulgação, dos profissionais que atuam a partir de compromissos voltados à valorização dos conhecimentos indígenas para a história do nosso país e visando o respeito às identidades, conquistas e manutenção dos direitos desses povos.

Nossa intenção não é o da perpetuação do lugar privilegiado de produção de conhecimento ocupado por séculos, mas uma soma de esforços, visões e compromissos com os povos indígenas. Embora, nas últimas décadas, podemos acompanhar muitos desses espaços sendo conquistados, ainda há um longo caminho a ser percorrido para o reconhecimento da diversidade de possibilidades das formas de estar no mundo e o necessário respeito para a manutenção desses distintos sistemas. Podemos considerar que uma visão etnocêntrica ainda prepondera na nossa sociedade.

Caminharemos no sentido de uma síntese sobre como a academia vem contribuindo para ampliar os conhecimentos sobre a presença indígena no território brasileiro, especialmente a partir do olhar da arqueologia, da etnologia e do potencial das coleções museológicas na construção de novas narrativas.

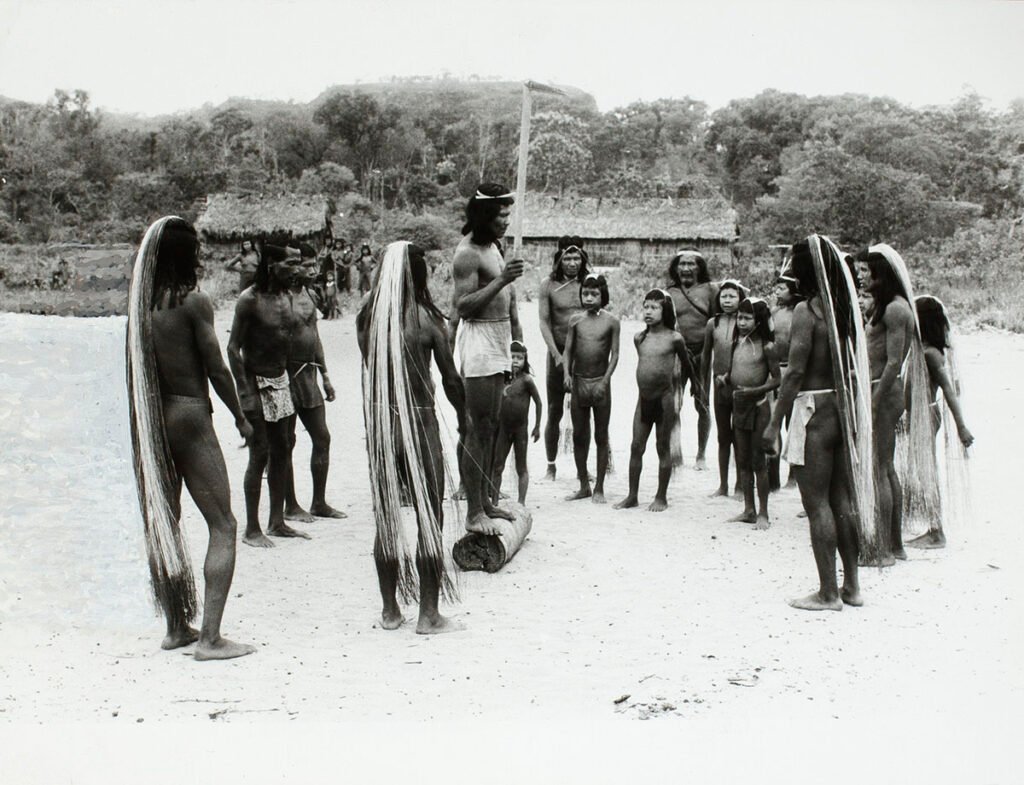

Essa escolha está associada à formação dos colaboradores deste site e no ponto de partida focal que é a coleção de fotografias produzidas por Harald Schultz, importante profissional para a organização das coleções etnológicas no Brasil.

A ancestralidade indígena pelo olhar da arqueologia brasileira

As pesquisas arqueológicas no Brasil contribuem para o entendimento das ocupações dos territórios, pelos povos originários, desde períodos bastante longínquos. Revelam a constituição de um mosaico de paisagens construídas que conformaram esse país de proporções continentais.

Para além do conhecimento que se constitui sobre o passado, a arqueologia revela estratégias de manejo e modelos baseados na sustentabilidade que foram desenvolvidos pelas populações indígenas, muitos destes substituídos pela lógica de exploração do território e que hoje culminam na catástrofe ambiental que vivenciamos. É de certa forma, também, uma produção de conhecimento que aponta para rumos futuros, mais esperançosos.

Ainda há uma ligação muito forte com a premissa que nossa história tenha começado com a chegada dos colonizadores em 1500. Esse foi o início de um projeto de ocupação a partir da exploração e retirada de riquezas. O discurso da existência de um território inócuo e de um grande vazio populacional era perfeito para a implantação desse modelo.

Desde então, de forma muito eficaz, uma estratégia de apagamento da história antiga das terras baixas da América do Sul passou a preponderar. Sua sustentação estava apoiada em duas premissas: no genocídio que se sucedeu com o avanço da colonização e pela certeza que a resistência dos indígenas não avançaria por um longo período.

Após alguns séculos, hoje sabemos que essas apostas não se efetivaram. Houve um grande atraso no reconhecimento da história antiga das ocupações humanas no nosso território, mas as pesquisas vêm revelando muitos conhecimentos sobre a presença milenar dos povos originários e após um grande declínio populacional, as populações indígenas voltaram a crescer nas últimas décadas.

A arqueologia brasileira, em uma perspectiva muito sintética, revela, por meio das pesquisas, que há pelo menos 12 mil anos todo o território estava sendo ocupado pelos ancestrais dos povos indígenas. Essas ocupações confirmam os conhecimentos complexos dessas populações quanto ao manejo das paisagens.

As regiões foram sucessivamente ocupadas desde milênios. As distintas ocupações imprimiram as escolhas culturais particulares nos territórios.

As pesquisas, por meio dos vestígios que resistiram aos longos períodos, como ferramentas de pedra (líticos), cacos cerâmicos (restos de potes – panelas, vasos, estatuetas, urnas funerárias), ossos de fauna (animais consumidos na alimentação), remanescentes humanos (corpos sepultados), restos de vegetais que de alguma forma se preservam no solo (sementes queimadas, fitólitos), revelam a diversidade dos modos de vida dos povos originários.

A análise desses vestígios permite interpretações sobre essas ocupações: quando, como e quais plantas foram domesticadas; quando se iniciou a prática da agricultura; porque alguns povos construíram estruturas monumentais (sambaquis, tesos); como foram as distintas práticas funerárias; como os corpos eram adornados; como as casas eram construídas e as “aldeias” eram organizadas; onde eram as fontes de matérias-primas para a confecção dos artefatos; como se estabeleciam as redes de trocas entre os diferentes povos.

A potencialidade desses estudos se expande à medida em que há o desenvolvimento de novas pesquisas e com uma perspectiva cada vez mais interdisciplinar, por meio da participação de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, e em rede de colaboração entre instituições, nacionais e estrangeiras.

A importância da arqueologia se estabelece pelas premissas do presente. Cito o arqueólogo, Eduardo Neves:

“O objeto de estudo da arqueologia é a materialidade. A propriedade mais importante da materialidade arqueológica é sua natureza híbrida. Embora objetos fragmentados ou inteiros componham uma parte importante do registro arqueológico, este é uma matriz de componentes culturais e naturais que inclui também elementos que não foram modificados pela atividade humana. Por causa da hibridez de seu objeto de estudo, a boa arqueologia retém um pouco do sonho renascentista de uma espécie de conhecimento generalizado sobre as sociedades humanas e a natureza. De fato, nenhum campo do conhecimento é tão bem equipado para entender escalas temporais milenares ou centenárias como se constituíram as relações entre nossa espécie e a natureza. Tal ambição é ainda mais relevante em uma época que atravessa uma profunda crise socioambiental marcada pelo colapso das escalas geológica e histórica e pelas grandes acelerações que caracterizam o antropoceno.” (2022:18)

Seguindo essa compreensão, a arqueologia brasileira assume um importante compromisso de contribuir para a construção da história milenar de ocupação do nosso território, e por consequência, compartilhar o protagonismo dos povos originários em quase a totalidade desse período. E, também, por meio desses importantes conhecimentos constituídos, lança luz para outras relações das sociedades humanas e natureza tão necessárias nos nossos tempos.

São conhecimentos que se somam aos dos indígenas contemporâneos no reconhecimento de estratégias mais sustentáveis para estar no mundo.

Os povos indígenas no Brasil contemporâneo

O Brasil é um dos países com a maior sociobiodiversidade do planeta. São 267 povos indígenas que ocupam diversas áreas do território brasileiro. Segundo o censo IBGE 2022 a população indígena é de 1.693.535, quase o dobro do censo de 2010.

Essa diversidade cultural contemporânea está totalmente relacionada à presença indígena ancestral, por meio do estabelecimento de modos de vida plurais, e também pelo incansável processo de resistência para a manutenção de suas identidades, ao longo dos últimos séculos.

A presença indígena em nosso país tem que ser compreendida a partir de múltiplos aspectos. O primeiro, refere-se ao direito dessas populações aos seus territórios e consequentemente a manutenção de suas culturas. Eram os povos que ocupavam todo o Brasil antes do processo de colonização europeia.

Desde o início, foram tratados como entrave ao processo de exploração e “desenvolvimento”. A aposta foi a do extermínio dos indígenas, iniciado por um genocídio de proporções catastróficas e seguido por um processo de incorporação à população “nacional” e apagamento da diversidade cultural. Esse projeto seguiu até épocas bastante recentes.

Até a década de 1970, o declínio populacional preponderou, foi a partir da Constituição de 1988, com avanço para a garantia dos direitos dos indígenas, vale dizer que graças a participação e pressão de muitas lideranças indígenas, que a curva do crescimento demográfico voltou a aumentar. Foi um período em que se iniciou o estabelecimento de políticas públicas criando uma base mais sólida para a segurança e consequente crescimento desses povos.

Esse processo vem em um movimento crescente, mas ainda muito distante de um cenário ideal para essas populações. O que nos leva à reflexão do porque, após passados tantos séculos, existe tanta resistência e tanto preconceito para que os povos indígenas possam existir a partir das suas lógicas culturais particulares.

Essa pergunta não nos remete a uma resposta muito complexa; ainda prevalece uma visão equivocada sobre desenvolvimento, em seus vários níveis, econômico, tecnológico, ambiental. A lógica é a da exploração imediata e seu lucro, sem a previsão das consequências a médio e longo prazos.

O modo como os indígenas manejam seus territórios e entendem sua presença e sua responsabilidade com a natureza passa por outras lógicas, muito distantes da visão exploratória ocidental.

Por essa razão, a conquista dos direitos, especialmente de demarcação de seus territórios, ainda enfrenta tanta resistência. Empresas que dominam especialmente o agronegócio e a exploração mineral criam embates violentos com os indígenas e interferem na legislação que afeta o avanço das políticas públicas.

Por outro lado, se buscamos outro tipo de aproximação com os povos indígenas podemos entender que suas perspectivas de estar no mundo passam por uma forma sustentável e que poderia ser parâmetro para as mudanças tão necessárias para a continuidade da presença humana no planeta.

Uma obra fundamental publicada em 2010, “A queda do céu, palavras de um xamã yanomami”, escrita pela liderança yanomami Davi Kopenawa e pelo antropólogo Bruce Albert, é um alerta fundamental nesse sentido. Em sua auto narrativa, na preparação para ser um xamã, Davi evidencia todo o processo de comunicação e integração com a natureza; uma relação simbiótica e co-responsável pela presença e destino de todos os seres no planeta. O rompimento desse ciclo implica em consequências graves para todos. Esse foi um compartilhamento de saberes e um alerta generoso feito por Davi Kopenawa a todos os humanos; pois é a nossa espécie, entre todas as demais, que vem pondo em risco a vida na Terra.

Somado a esse exemplo, agregam-se muitos outros compartilhamentos dos povos indígenas demonstrando seus conhecimentos e resistindo em suas lutas. Caso fossemos mais generosos, como eles, entenderíamos que é para um bem coletivo que inclui todas e todos nós.

As áreas verdes mais preservadas do território brasileiro estão associadas às terras indígenas; bem como modos de produção e consumos mais sustentáveis também são praticados por eles.

No seu livro, A Nação das Plantas, o neurocientista, Stefano Mancuso, apresenta uma projeção da porcentagem do consumo mundial e as consequências para a escassez dos recursos e é impressionante a diferença dessa relação entre as populações indígenas. Segundo o autor:

“Se toda a população da Terra consumisse hoje o que consomem em média os cidadãos dos Estados Unidos, seriam necessários os recursos de cinco Terras todos os anos. Se toda a humanidade consumisse recursos como os italianos seriam necessários 2,6, ao passo que, se os habitantes do planeta consumissem recursos tanto quanto os indígenas, os recursos seriam suficientes para os outros 2 bilhões de pessoas, além de 8 bilhões que já povoam o planeta.” (2024: 86)

Nosso objetivo é somar esforços para chamar a atenção para a gravidade do contexto atual e urgência no sentido de estabelecimento de práticas para mudanças. Convidamos todos para a reflexão por meio do conhecimento.

As coleções, os museus e como as coisas podem nos ensinar…

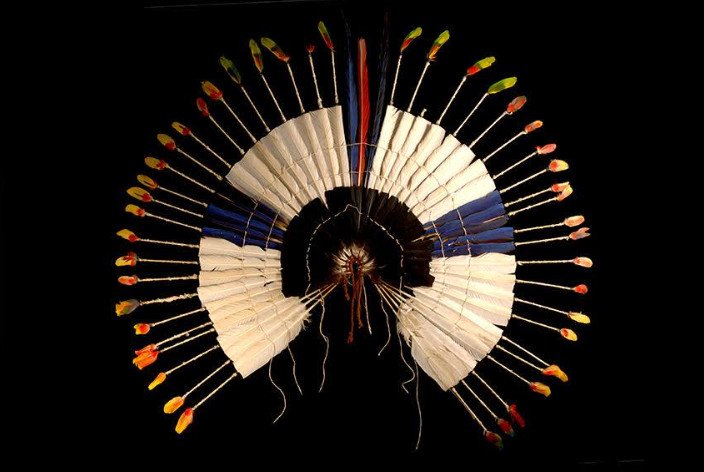

Diante desse contexto, de aproximação com o mundo indígena, um caminho muito rico e promissor é buscar o conhecimento por meio do universo das coisas, também conhecido como acervo, no meio museológico, e cultura material, nas áreas da arqueologia e da etnologia.

As coleções de coisas, no caso desse projeto, especialmente artefatos indígenas e registros de modos de ser e fazer, principalmente fotografias e produções audiovisuais, nos remetem às trajetórias e histórias de povos, em vários momentos de suas existências.

É um material muito rico na perspectiva da memória, pois são elementos que possibilitam o acesso a diferentes momentos históricos, e pela sua natureza, permitem interpretações mais libertárias que a produção historiográfica, cujas fontes estão mais impregnadas de intensões e vieses desde sua criação.

Por esse motivo, mesmo que distintas intencionalidades tenham conduzido suas constituições, no caso especialmente das coleções etnográficas, cujo propósito era recolher testemunhos de culturas fadadas ao desaparecimento, hoje os conhecimentos que podem ser desenvolvidos a partir delas são bem mais plurais; incluindo o acesso dos próprios indígenas a essas antigas coleções e os novos usos que se decorrem a partir dessa aproximação.

Essa discussão tangencia também os desafios contemporâneos dos processos de indigienização dos museus, levando-se em conta ainda o expressivo distanciamento entre o Brasil indígena com o Brasil colonizado. De toda forma, algo muito importante nos une, nossas reflexões e ações caminham para a contribuição das agendas afirmativas das populações indígenas no contexto brasileiro e em outros países da América Latina.

Pelo processo de indigienização dos museus, podemos cair na armadilha que basta a incorporação e abordagens de temáticas indígenas, para atuarmos nessa linha, mas se continuarmos operando na mesma lógica tradicional que reflete o perfil colonialista de muitas instituições museológicas não estaremos contribuindo para as importantes agendas das populações indígenas. Assim compactuo com a definição de Andrea Roca:

Considero que a indigienização dos museus consiste nos processos ativados pela agência indígena nas instituições museológicas, colocando o reconhecimento do seu direito soberano à autorrepresentação, à propriedade e á administração dos seus próprios saberes e tradições, exercendo, portanto, seu direito à identidade, a terra, ao passado, à história e à memória. (2015: 142)

Os museus, produtos do seu tempo, passam por constantes transformações. Já há algumas décadas profundos questionamentos quanto à sua função social estão na base das reflexões teóricas e propositivas da área. No entanto, sempre cabe atenção às armadilhas de processos de musealização que podem caminhar para uma certa domesticação de ideias e processos inerentes à constituição das coleções e desenvolvimento do próprio conhecimento científico. No contexto brasileiro o processo de mudança das instituições museológicas é recente; pode-se dizer que até a década de 1980 ainda prevaleceu um modelo colonialista. Para reafirmar essa ideia cito o museólogo Mario Chagas:

“A descolonização do pensamento museológico dos museus e dos patrimônios passa em meu entendimento pela atenção aos museus sociais e populares que só no século XXI espalharam-se pelo Brasil, bem como pela defesa da paisagem cultural, dos direitos da natureza e do patrimônio imaterial, com a consciência de que nada disso tem valor em si e que tudo depende do uso que se faz desses conceitos e práticas sociais” (2017: 127)

O movimento pendular que caracteriza o papel das coleções etnográficas nos museus e no desenvolvimento da própria Antropologia evidencia a trajetória ora de retrocessos ora de transformações, de toda forma aponta para perspectivas futuras.

Os caminhos de aproximação, distanciamentos e reaproximações que conduziram a produção do conhecimento antropológico (abordado por diversos autores) também estão no bojo das potencialidades e esquecimentos que assumem as coleções etnográficas nas instituições museológicas. Os museus etnográficos no Brasil seguem esta lógica; foram responsáveis pelo desenvolvimento das primeiras pesquisas antropológicas no país, constituindo, por consequência, as coleções de artefatos mais antigas, com objetivo de serem testemunhos de modos de vida fadados ao desaparecimento; depois passaram por um período de esquecimento, sendo o fazer antropológico, amadurecido nas universidades e pouco voltado para estudos de coleções; atualmente, para além de algum retorno da Antropologia para o estudo da cultura material, as coleções museológicas passam a ser de interesse das populações indígenas, que enxergam nos museus sua potencialidade quanto territórios que contribuem para reconhecimento e divulgação de suas identidades diferenciadas.

Nosso projeto, Caminhos que andam, busca contribuir nesse cenário das transformações, das rupturas necessárias, das aproximações e reaproximações desejáveis, rumo a um futuro mais harmônio para o coletivo da humanidade.

Vislumbremos a cena de todas as pessoas segurando o céu, para o bem de todos!

Referências Bibliográficas

CHAGAS, Mário. Museus e patrimônios: por uma poética e uma política decolonial. Revista do patrimônio histórico e artístico nacional, v. 35, p. 121-137, 2017.

DA CUNHA, Manuela Carneiro. Cultura com aspas. Ubu Editora LTDA-ME, 2018.

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo (Nova edição). Editora Companhia das Letras, 2019.

MANCUSO, Stefano. A Nação das plantas. Ubu Editora, 2023.

NEVES, Eduardo Góes. Sob os tempos do equinócio: oito mil anos de história na Amazônia Central. Ubu Editora, 2022.

ROCA, Andrea. Acerca dos processos de indigenização dos museus: uma análise comparativa. Mana, v. 21, p. 123-156, 2015.